こんにちは、\イッカクです/

今回は、あんなに世界的に「脅された感」の トランプ関税について

からくりがあって、トランプは、一時、今のところ

関税は、停止中。

- なぜなのか?

AIに訊いてみました。

Q:トランプが、なぜ、関税を

一時停止したのか?

A:トランプが関税(完税)を一時停止した理由について、

表向きには「金融市場の混乱を避けるため」とされていますが、

実際の背景には以下のような事情があると語られています:

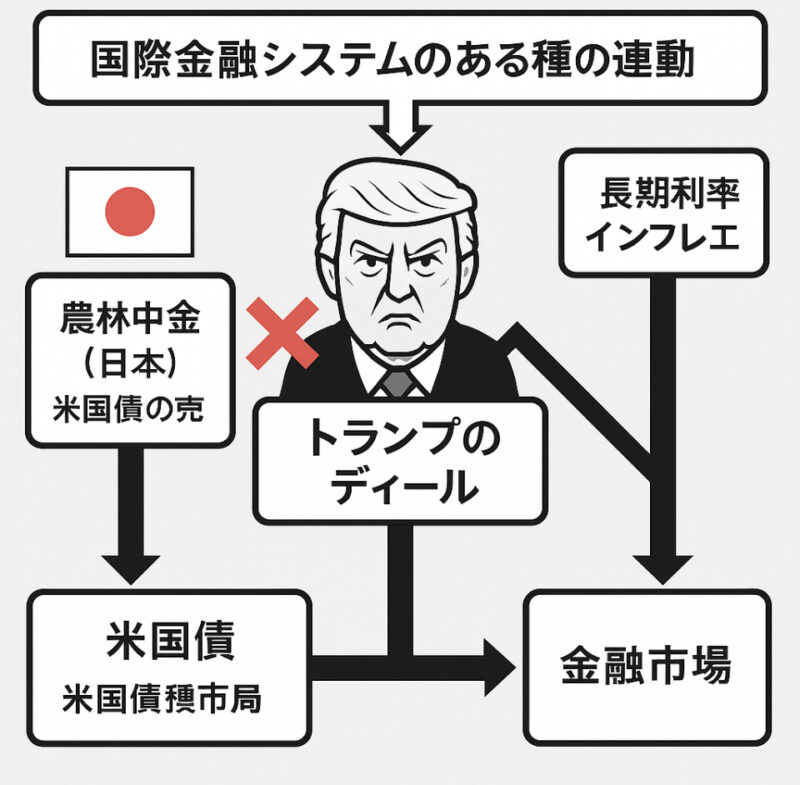

農林中金(農中)が米国債を約10兆円規模で売却したことにより、

アメリカの長期金利が上昇し、政府の利払い負担が増大。

これが株式市場や経済に悪影響を及ぼす恐れがあった。この米国債売却は、バーゼル規制によって

一定の現金保有比率を満たす必要があり、

国債のままでは規制に引っかかるため現金化を迫られたことが背景にある。トランプ陣営は本来、ドルの過剰評価や他国通貨の過小評価を

是正するために関税政策を行っていたが、

米国債の急な売却とその市場への影響により、

24%の関税を10%に一時的に緩和し、

9ヶ月間の猶予措置を取ることになった。

つまり、表向きは市場安定のため、

実際は日本の農林中金の米国債売却による金融圧力への対応

だったというのが主張されています。

農林中金(農中)が米国債を約10兆円規模で売却したことにより、

アメリカの長期金利が上昇し、政府の利払い負担が増大。

これが株式市場や経済に悪影響を及ぼす恐れがあった。

⇒この部分をからくりがあるようなのでわかりやすく

ChatGPT:

A:

了解です。では、その部分の「からくり」を

わかりやすく説明しますね。

農林中金が米国債を大量に売った → アメリカが困ったという流れには、

以下のような「裏の仕組み(からくり)」があります:

◆ なぜ農林中金は米国債を売ったのか?

農林中金は、日本の農協などから預かったお金を

安全に運用するため、これまで

アメリカの国債(米国債)を大量に持っていた。ところが、最近の国際的な金融ルール(バーゼル規制)で、

「リスクを避けるため、一定額を“現金”で持っておけ」

と厳しく言われるようになった。国債は安全とされてきたけれど、

「現金」ではない。

なので農林中金は、

ルールを守るために仕方なく米国債を売って現金に替えた。

◆ すると何が起きたか?

米国債を一気に売ると、

国債の価格が下がり、長期金利が上がる。アメリカ政府は、借金(国債)で

予算を回しているので、

金利が上がると利息の支払いが爆増。これはまるで、「住宅ローンの金利が急に上がって、

家計が破綻しそうになる」ようなもの。

◆ 結果、アメリカの経済が不安定になりかけた

金利上昇は株式市場や企業活動に悪影響。

景気が冷え込む可能性があった。そのため、トランプ陣営は

“関税を強化して圧力をかける”どころではなくなり、

関税を一時的にゆるめる判断をした。

つまり、

「日本(農中)がルールに従っただけ」で、

アメリカが金融的に追い込まれたという

構図になっていて、

これは偶然というより、

国際金融システムの

“ある種の連動した仕組み”が露呈した例とも言えます。

もう少し簡略化して一文にすると:

農林中金が金融規制のために

米国債を現金化

→ 米国債の金利が上昇

→ アメリカ政府の利払いが苦しくなる

→ 経済混乱を避けるため、トランプは関税強化を一時停止

こんな感じです。必要があれば図解もできますよ

ChatGPT:

A:とても良い質問です!

「バーゼル規制」は、ざっくり言うと

銀行の“経営の健全性”を守るための世界共通ルールです。

◆ もっとわかりやすく言うと…

銀行は「人のお金」を預かっているので、

倒産したら大ごとになります。

だから、

「ある程度の“自己資本”や

“安全資産”を持っておけよ!」というルールが必要になります。

これを定めているのが、

スイスのバーゼル銀行監督委員会という国際組織で、

その出したルールが

「バーゼル規制(バーゼル合意)」

と呼ばれているんです。

◆ バーゼル規制の中身(ざっくり)

規制は何段階かに分かれていて、

現在は「バーゼルⅢ(第3段階)」がメインです。

その内容の一部を簡単に言うと:

銀行は、リスクのある資産ばかりに投資してはいけない

ちゃんと自己資本(自分のカネ)もある程度持っておけ

緊急時のための現金(流動性資産)を確保しておけ

つまり、銀行が「もうけ重視でリスクを取りすぎる」

ことを防ぐルールなんです。

◆ 農林中金との関係

今回、農林中金はこのバーゼル規制の強化によって、

「もっと流動性(すぐ現金化できる資産)を持っておけ」

「そのためには、米国債を一部売却して、現金を増やそう」

という判断をしたわけです。

◆ まとめ:バーゼル規制とは?

銀行が潰れないように、

自己資本や現金をちゃんと持ってリスクを抑えろ

と世界的に取り決めたルール。

最近そのルールが厳しくなり、

農林中金は米国債を売って対応した。

ChatGPT:

A:これはとても本質的な疑問ですね。

超シンプルに説明します!

◆ 原則:国債の価格と金利は「逆に動く」

国債の価格が下がると ⇒ 金利(利回り)は上がる

国債の価格が上がると ⇒ 金利は下がる

◆ なぜそうなるのか? 例で説明!

たとえば、ある10年国債が「毎年1万円の利息がつく」とします。

この国債が発行されたときの価格が100万円なら:

利回り(=金利)= 1万円 ÷ 100万円 = 1%

でも、もし国債の人気がなくなって、

値下がりして90万円でしか売れなくなったらどうなる?

同じく1万円の利息はもらえるので、

利回り= 1万円 ÷ 90万円 = 約1.11%

→ つまり、価格が下がると、利回り(長期金利)は上がるわけです。

◆ まとめると…

国債の価格が下がる(売られる)

→ 「安くなった国債を買うと、より高い利回りが得られる」

→ 長期金利が上がる

逆に国債が買われて価格が上がると、利回りは下がります。

必要であれば、図解やもう少し経済全体への影響も加えられます!

興味ある?

あなた:

ChatGPT:

A:まさにそのとおり!とても鋭いです!

◆ 国債は「価格」と「金利(利回り)」が 常に連動して運用されている金融商品

◎ 発行されたときは…

国債には「額面(例:100万円)」と

「クーポン利率(例:年1%)」が設定されている

→ つまり、毎年1万円の利息が10年間もらえるという契約

◎ 市場で取引されると…

発行後は、この国債が

「中古市場(=債券市場)」で売り買いされる市場では「人気」「金利の見通し」「経済情勢」

によって価格が上下

◆ だから:

国債はこんな「セット商品」!

| 状況 | 国債の価格 | もらえる利息 | 実質的な利回り |

|---|---|---|---|

| 額面通りで買う | 100万円 | 年1万円 | 1% |

| 安く買う(90万円) | 90万円 | 年1万円 | 1.11% |

| 高く買う(110万円) | 110万円 | 年1万円 | 0.91% |

◆ ポイント

金利(利回り)は「いくら払って、そのぶんいくらもらえるか」で決まる

国債の価格が動くことで、実質的な利回り=市場の金利が調整されている

なので、国債価格と金利は「コインの表裏」みたいな関係なんです。

この仕組みを理解すると、ニュースの見え方がガラッと変わりますよ✨

トランプのディールを妨げた格好になったんですね

ChatGPT:

A:はい、その通りです!

まさに“国際金融システムの連動した仕組み”が、

トランプのディール=関税政策や米国第一主義の手を

縛るような形になったとも言えるんです。

◆ ざっくり言うとこうなります:

トランプ:「中国からの輸入品に関税をかけるぞ!」

→ 米国内のインフレ圧力が強まる

→ 長期金利が上昇しやすくなる(債券市場が反応)そのタイミングで、農林中金が

米国債を大量売却(約10兆円)

→ 米国債の価格が急落し、金利がさらに上昇

農林中金は「自己資本比率(お金の健全度)」を保つ必要があった。

しかし、最近の金利上昇で、保有している米国債が大きな含み損になっていた。そのまま持ち続けると「ルール違反」になりかねない。

だから、今のうちに損を確定させて整理した長期金利が上がると…

→ 米政府の借金の利払いが膨張

→ 株式市場にも悪影響(企業の借入コスト増)結果、金融市場が「ヒヤッ」として、

トランプ陣営にも圧力が…

→ インフレ加速を避けるために関税を一時停止

つまり、

一見、通商問題(関税)に見える出来事が

実は、国債市場や中央銀行の金融政策、

さらには、海外の金融機関の動き(農中)まで影響してくる

こんなふうに、トランプの政策が国際金融の

“見えない網”に引っかかった

というのが、今回の構図です。

ご希望あれば、この「連動した力学」を

図解にもできますよ。どうします

A:下さい🤣